映画『グリーンブック』実話のその後や「翡翠」「マットレス」の謎、キャスト・吹き替え声優まとめ

グリーンブックの実話とその後の二人の友情を紐解く

映画『グリーンブック』を観て、その温かい結末に感動した人も多いのではないでしょうか。 実在の人物をモデルにしているからこそ、物語の続きや現実の二人がどうなったのか気になりますよね。

あのラスト、トニーの家にドクターが訪ねてきた瞬間の多幸感といったら…! 私の干からびた心に、恵みの雨が降ったような感覚でしたよ。

実はグリーンブックの実話とその後のエピソードには、映画では描ききれなかった深い絆や、遺族の間で巻き起こった議論など、興味深い事実がたくさん隠されています。

主要な登場人物たちの足跡や、作中に込められた本当のメッセージを知ることで、作品への理解がより一層深まるはずです。 最後まで読めば、映画の裏側にある真実をすっきりと整理できますよ。 ということで、まずはこの二人の「リアル」を深掘りしていきましょう。

グリーンブックの登場人物と実在のモデルの生涯

まーそのー、なんですな。事実は小説よりも奇なり、なんて言いますが、この二人の人生はまさにそれ。 映画のモデルとなったトニー・リップとドナルド・シャーリーは、南部ツアーが終わった後も長年にわたって交流を続けたとされ、仕事上の関係を超えた友情があったという見方が語られてきました。

あの凸凹コンビが、映画が終わった後のスクリーン外でもずっと繋がっていたなんて、想像するだけで胸が熱くなりませんか?

トニーが相変わらずピザを丸めて食べ、ドクターがそれを横目で優雅に見ている…そんな風景が何十年も続いたとしたら、それはもう奇跡のような話です。

一方で、映画公開後にはドンの遺族から「事実に反する」「関係性の描かれ方が違う」という趣旨の批判や異論が示されたこともあり、当事者間の距離感や交流の深さについては、立場によって受け止め方に差がある点には留意が必要です。

つまり「友情がどれほど深かったのか」「どのくらい頻繁に交流していたのか」については、脚本側(家族側)の証言・制作意図と、シャーリー遺族の受け止めが食い違っている部分があるため、映画の描写をそのまま“唯一の史実”として断定するのは避けたほうがフェアでしょう。

遺族からすれば「うちのドクターはそんなにトニーとベタベタしてなかったわよ!」と言いたいのかもしれませんが、真実はきっとその中間に漂っているのでしょう。

トニーはその後、ニューヨークの有名ナイトクラブ(コパカバーナなど)で責任あるポジションを務める傍ら、俳優としても成功を収め、人気ドラマ『ザ・ソプラノズ』などに出演しました。

マフィア映画が大好物な私としては、トニーが本物の俳優として成功したという事実に「ガチのやつじゃん!」と深夜に叫びそうになりました。

一方、ドクター・シャーリーも芸術家として活動を続け、カーネギー・ホール近隣のスタジオ兼住居(スタジオ・タワーズとして知られる建物)に拠点を置きながら音楽を追求し続けました。 ドクターが孤独の中でも、自分の音楽を磨き続けていた姿を想像すると、またしても涙腺が崩壊しそうです。

| 項目 | トニー・リップ(実在) | ドナルド・シャーリー(実在) |

|---|---|---|

| 没年・没日 | 2013年1月4日 | 2013年4月6日 |

| 享年 | 82歳 | 86歳 |

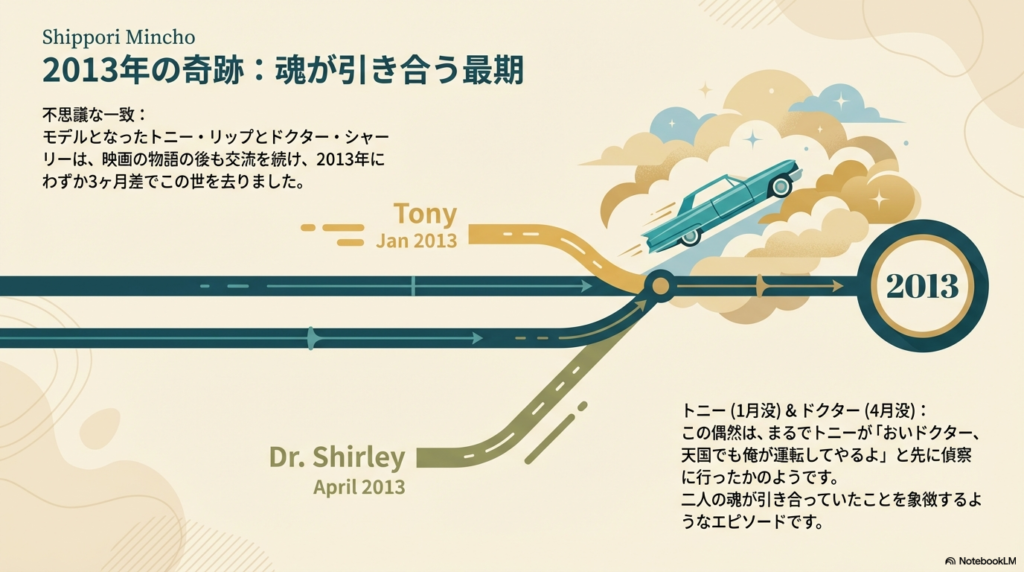

驚き桃の木山椒の木! 二人は同じ2013年に、わずか3ヶ月ほどの差でこの世を去っています。 トニーが1月、ドクターが4月。 これ、トニーが「おいドクター、天国でも俺が運転してやるよ」って先に偵察に行ったんじゃないかと思っちゃいません?

まるで魂が引き合うかのようなこの一致は(もちろん比喩ではありますが)、二人の関係性の特別さを象徴しているように感じてしまいます。

脚本を書いたトニーの息子ニックは、本人たちから直接聞いた話だと主張しており、真実の捉え方には家族間でも温度差があるようです。

そんなんアリ?っていうね、遺族とのバトルはいつの世も映画以上にドラマチックで困っちゃいます。 したがって、映画の物語を「唯一の正解」として捉えるのではなく、複数の証言・視点があることを前提に理解すると、よりフェアに作品を味わえるでしょう。

グリーンブックと最強のふたりの共通点と相違点

はい、ここテストに出まーす! この作品を観ると、フランス映画の名作『最強のふたり』を思い出す人も多いはず。 どちらも「異なる背景を持つ二人の男性の絆」を描いたバディムービーですが、私が見る限りその核心には大きな違いがあります。

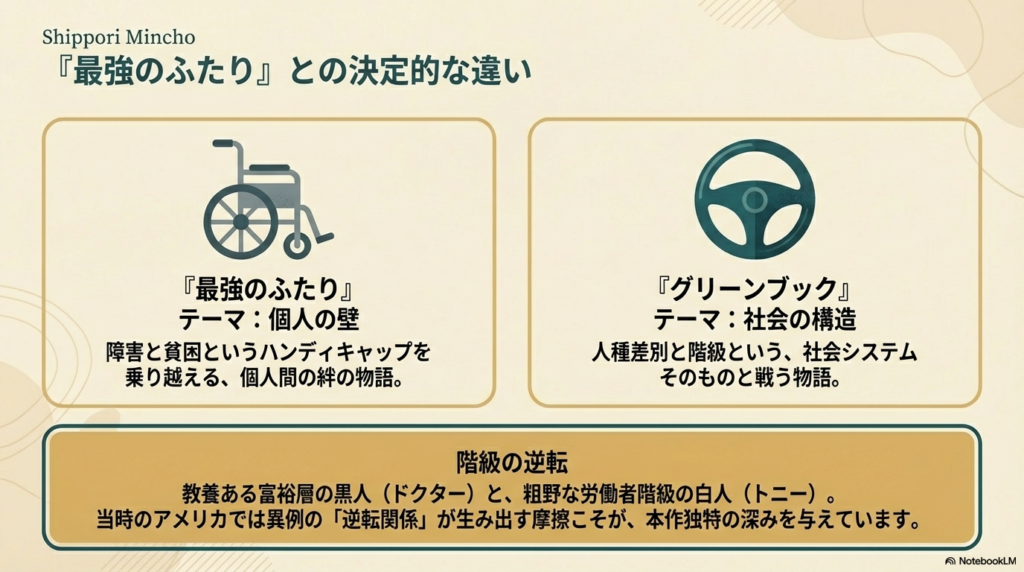

『最強のふたり』は障害と貧困という「個人の壁」を乗り越える物語。 対して、本作はもっとこう、ドロドロした大きなものと戦っているんですよね。

『グリーンブック』は人種差別と階級という「社会の構造」と戦う物語です。 教養があり富裕層である黒人と、粗野な白人という「階級の逆転」が生み出す摩擦が、物語に独特の深みを与えていますね。 白人が黒人に仕えるという、当時のアメリカでは「逆転満塁ホームラン」レベルの異常事態が、この映画のスパイスになっているわけです。

グリーンブックの吹き替え声優と日本での反響

語彙力ログアウトするほど素晴らしかったのが、日本語吹き替え版。 当初は字幕版のみの予定でしたが、あまりの反響に急遽吹き替え版が製作されたというエピソードがあるんです。

トニー役は大塚芳忠さん。 もう、あの渋くてチャーミングな声でトニーが喋るたびに、耳が幸せすぎて溶けるかと思いました。 ドクター・シャーリー役は諏訪部順一さん。 気高さと繊細さが声から伝わってきて、ドクターの孤独がダイレクトに脳に刺さるんですよ。

ベテラン二人の掛け合いは、字幕とはまた違った温かみを感じさせてくれます。 もし字幕版しか観ていないという方がいたら、ぜひ吹き替え版もチェックしてみてください。

グリーンブックでマットレスに触るなと言ったなぜの理由

映画『グリーンブック』で、トニーがドクター・シャーリーに放った「そのマットレスには触るな(I wouldn’t touch that mattress, Doc.)」という台詞。(俺なら触らないね)

これ、初見だと「あー、潔癖症のドクターへの気遣いかな?」くらいに流しがちだけど、深掘りするとトニーの不器用な愛と、当時のエグい社会情勢が詰まっててエモ死するわけですよ(確信)。なぜ触ってはいけないのか、ヨフカシ流に3つの視点でブチまけます!🌙🎬

1. 物理的な衛生リスク:寄生虫と皮膚トラブルの温床

最も直接的な理由は、当時の南部における留置所の劣悪極まりない衛生環境です。映画が示すあのジメッとした不快な空気感、そこは「清潔さ」とは対極の場所として描かれていますよね。

- 害虫の繁殖: 1960年代、地方の拘留施設の寝具は洗浄・消毒されないまま放置されるのがデフォ。そこはトコジラミ(南京虫)、シラミ、ノミなどの絶好の住処になり得ました。見た目では分からなくても“当たる”ことがあるんです。 想像しただけで全身痒くなってきたわ!(白目) 私ならその場に立ってるだけで失神する自信があるね。Netflix観ながらポップコーン食べてる今の環境、マジで感謝しかないわ。☕🥱

- 深刻な健康被害: 一度刺されれば激しい痒みや発疹に襲われ、睡眠障害など体力と気力を確実に奪います。環境によってはシラミによる感染症リスクも高まります。 睡眠障害なんて私の日常だけど(笑)、痒みでの不眠は勘弁してほしいよね。一度刺されたらその後の演奏ツアーどころじゃないし、トニーはドクターの「商品価値(指先や体調)」も守ろうとしてたんだと思うな。

- トニーの「ストリート・スマート」: ナイトクラブの用心棒として裏社会の現実に通じていたトニーは、こうした場所がいかに不潔で危険かを経験的に知っていました。だから理屈より先に「触るな」と止めるのです。 トニーのこういう「現場の知恵」って、どんな教科書より頼りになるよね!✨ インテリなドクターが知らない「世界の汚さ」をカバーするトニー、もはやナイト(騎士)に見えてくる不思議。まさに場数が生んだ即断の“忠告”なわけですよ。

2. 精神的な尊厳の死守:ドクターの「品位」を守るため

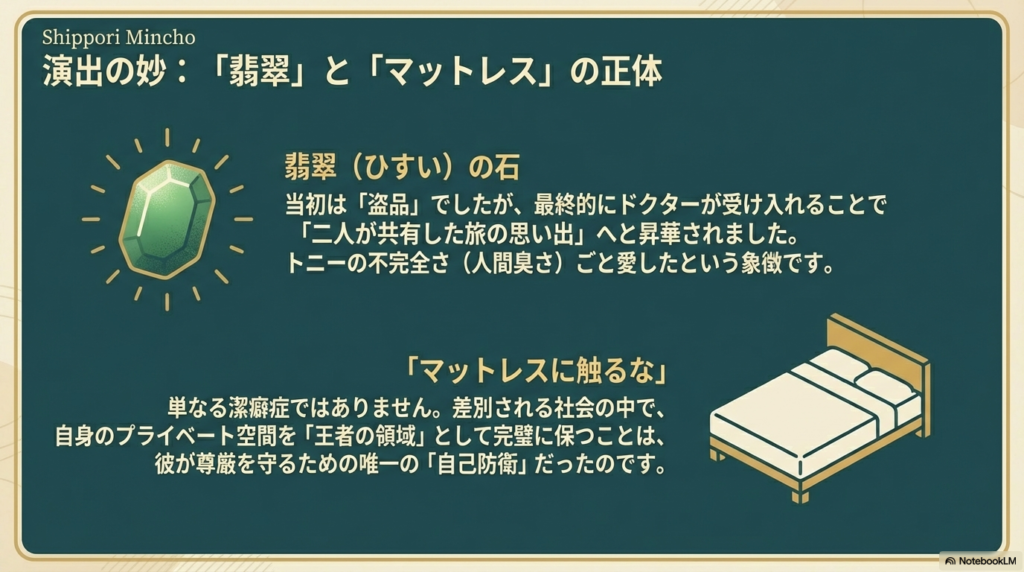

ドクター・シャーリーにとって、常に完璧な正装を崩さず、気高く振る舞うことは差別社会に対する唯一の抵抗手段。しかもこの場面の直前、彼はまさに「尊厳(Dignity)」を口にします。

- 人間性の剥奪への抵抗: 当時の拘置所は、あえて不潔で屈辱的な環境に置くことで囚人の自尊心をへし折り、「社会の底辺」であることを分からせる装置でもありました。 物理的な拘束より、心のトドメを刺しにくる演出がキツいよね……。ドクターをあえてその環境に叩き込むあたり、当時の差別の根深さがエグすぎて、観てるこっちの胸が締め付けられるわけですよ。

- 聖域の保護: トニーは、潔癖で高潔なドクターがその「汚れたマットレス」に触れることで、彼が命懸けで守ってきた「品位(Dignity)」という最後の砦が、物理的にも精神的にも汚されることを防ごうとした――と読むことができます。 つまり「あんたをそんな汚ねぇ場所に引きずり下ろさせねぇぞ」ってこと。ここでの「触るな」は、衛生面の注意であると同時に、“あなたの尊厳までその場に引きずり下ろされるな”という、言葉にしない支えにも見えるんです。泣けるッ!😭🙏

3. 物語の転換点:友情の芽生え

このシーンは、二人の関係が「雇い主と従業員」から「人間同士」へと変わる重要な局面。空間が狭いほど、感情の距離は逆に鮮明になるわけですよ!✨

- 立場が逆転した「教育」: それまではドクターがトニーにマナーを教えていましたが、ここではトニーがドクターに「過酷な現実を生き抜く知恵」を授けています。教養の先生と現場の先生が入れ替わる瞬間です。 お互いに足りないピースを埋め合っていく感じ、これぞロードムービーの醍醐味でしょ!🎬 ドクターも、この時ばかりはトニーの言葉を黙って受け入れてるのがまた良いんだよね。

- 孤独なドクターへの寄り添い: 白人からも黒人からも孤立していたドクターに対し、トニーが「俺の知っている世界のルールで、あんたを守る」という意思表示をした瞬間でもあります。 不器用すぎて泣いちゃう。ドクターの価値観を否定せず、しかし現実からも守ろうとする。トニー、あんた最高にイケメンだよ!(※見た目じゃなくて中身がね!笑)その不器用さが、むしろ本物の寄り添いに見えるわけですよ。

グリーンブックの翡翠がなぜ重要なのか象徴的な意味を考察

トニーが道端で拾った(くすねた)緑色の石。 …って思うじゃん?(笑)、これが深いんですわ。

劇中に登場する緑色の「翡翠(ひすい)の石」は、物語の重要なメタファーになっています。 なぜ翡翠が「緑色」なのかといえば、タイトルである「グリーンブック」とのリンクが考えられます。

緑色は、黒人が安全に旅をするための「配慮」の象徴であると同時に、「区別」という差別の象徴でもありました。 しかし、物語の終盤でドンがこの石を自分の机に置くシーンでは、石はもはや「盗品」ではなく、二人が共有した旅の思い出へと昇華されています。

あの時、トニーを叱っていたドクターが、最後にはその石を受け入れた。 これはもう、トニーの不完全さごと愛したってことですよね。 色の使い方が本当に見事な映画です。

グリーンブックの実話とその後の議論や作品の象徴的意味

ここからはネタバレ!布団被って逃げて!

さて、さらに深い部分までダイブしていきましょうか。 映画の後半では、差別がもたらす精神的な苦痛や、それを乗り越えようとする二人の姿がより鮮明に描かれます。 ここからは、少し踏み込んだ演出やキャストの現在について触れていきます。 深夜のテンションも最高潮、いっちょ気合入れていきましょう。

グリーンブックの気まずいシーンとその背景にある差別

いやはや、まいりましたな。あのYMCAのシーン、初見の時は空気が凍りつくかと思いました。 家族で観ているときに少し「気まずい」と感じるかもしれないのが、YMCAのプールでドンが男性と親密な関係にあるように見える状況で警察に介入されるシーンです。

映画はこの場面を通じて、当時の社会で「黒人であること」に加えて、もし性的指向や私生活まで偏見の対象になれば、二重三重の危険や孤立が生じ得たことを示唆しているようにも読み取れます。

黒人として差別され、さらにセクシュアリティでも排除される可能性がある。 これ、当時の基準で考えたら「ハードモード」どころの騒ぎじゃない、絶望的な孤独ですよ。

ただし、モデルとなった人物の私生活や性的指向は極めてプライベートな領域であり、映画の描写をそのまま現実の断定に結び付けて語ることは慎重であるべきでしょう。 このシーンは単なるスキャンダラスな場面ではなく、ドンがいかに逃げ場のない孤独の中にいたかを強調するための重要な描写です。

グリーンブックのキャストで死亡した人物と現在の状況

キャストにまつわる悲しいニュースもありました。 才能ある人がいなくなるのは本当に寂しいものです。

トニー・リップの実の息子であり、劇中で親戚のルディ役を演じていたフランク・ヴァレロンガ・Jr.が、2022年に60歳の若さで亡くなっています。

60歳なんて、まだまだこれからじゃないですか。 自分の父親の映画に出演して、作品を盛り上げた彼がいなくなってしまったなんて、天国のトニー崩壊しそうです。

死因については、報道で「薬物に関連する事故」と伝えられたことがありました。 主演のヴィゴ・モーテンセンやマハーシャラ・アリは、現在も映画界の第一線で素晴らしい活躍を続けています。 マハーシャラ・アリはこの作品で二度目のアカデミー賞に輝き、その地位を不動のものにしましたね。 脳がバグるほどの演技力、さすがとしか言いようがありません。

グリーンブックが伝えたいことと現代へのメッセージ

私がこの映画から最も強く受け取ったのは、「暴力ではなく、品位と勇気が世界を変える」というメッセージです。

「才能があるだけでは十分ではない、勇気が人の心を変える」という劇中の言葉は、現代を生きる私たちにも深く突き刺さります。 ネットで叩き合ったり、誰かを属性で決めつけたりする今の時代にこそ、このドクターの気高さが必要なんじゃないか。

属性(人種や階級)で人を判断せず、一人の人間として向き合う大切さ。 自分の品位を保ち続けることが、最大の抵抗になるということ。 はっきり言ってどういうこと?(-_-;)って思うくらい難しいことですが、それが人間としての誇りなんですよね。

【ヨフカシ 深夜の豆知識】

いや、クセがすごい!と言わざるを得ないのが、主演ヴィゴ・モーテンセンの役作りへの執念です。 なんと彼、トニー・リップを演じるために体重を約20キロ(45ポンド)も増やしたんだとか! 深夜2時にポテチを食っている私なんて甘いもんですよ。

さらに、あの有名な「ケンタッキー・フライドチキンをバケツごと食べるシーン」。 撮影で何度も何度もテイクを重ね、ヴィゴは(チキンではなく)別の“食べる演技”の撮影日には1日で15本近く平らげた、なんてエピソードが語られることもあるそうです。

そしてチキンの場面についても、撮影でテイクを重ねる中で1ダース前後を口にしたという趣旨の話が紹介されることがあり、しかも、その間ずっとトニーの独特なアクセントを維持していたっていうんだから、もはや変態的(褒め言葉)なプロ意識! あの豪快な食べっぷりは、役作りという名の「命がけの食事」だったわけですな。

※こういう“何個食べた”系の数字は取材元や紹介記事によって表現が揺れやすいので、断定ではなく「そう語られることがある」くらいの温度で読むのが安全です。

まとめ:グリーンブックの実話とその後の軌跡が教える絆

映画『グリーンブック』は、1962年のアメリカを舞台にした単なるロードムービーではありません。 トニーとドンの二人が、2013年に生涯を閉じるまで何らかの形で関わりを持ち続けたとされる「グリーンブックの実話とその後の関係性」は、今もなお多くの人々に希望を与えています。

ただし前述の通り、二人の関係の“濃さ”や交流頻度については、映画制作側の語りと遺族の見解が一致していない部分もあるため、作品の感動と史実の線引きは意識しておくと、さらに納得感を持って味わえるはずです。

もちろん、映画的な脚色や遺族からの異論もありますが、二人が互いに影響を与え合い、より良い人間へと成長していったという本質は、作品が描く大切なテーマとして受け取れるものかなと思います。

あーあ、語りすぎて喉がカラカラです。 無理、尊い(白目)。 この感動を抱えたまま、もう一度あのフライドチキンのシーンだけ見直して寝ようかな。

「品位とは、泥の中でも汚れない心のことである。」

おすすめ度:★★★★★(星5つ!文句なし!) さて、もう一本…といきたいところですが、外がうっすら明るくなってきたので、今夜はこの辺で。 また次の「ヨフカシ」でお会いしましょう。おやすみなさい。

※ご注意:本記事は作品鑑賞を踏まえた解説・考察を含み、人物関係など一部は証言や資料によって見解が分かれる論点もあります。情報に万が一誤りがあるといけないので、配給会社・公式サイト・公式プレス資料・出演者や関係者の公式発表、信頼できる一次資料などで必ず公式に確認するようお願いします。